08년 1월 24일 현재 네이버 영화순위 47위

선임의 강력추천으로...

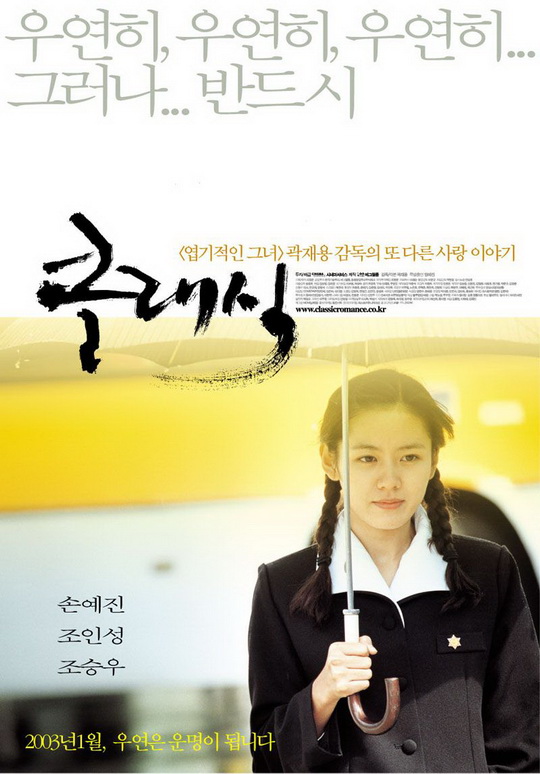

친구와 극장에서 봤었던 클래식... ^^

오랜만에 다시 한 번 보니...

감회가 무척 새롭다. 그 당시에도...

입영열차에 몸을 실은 조승우의 얼굴을 보며 참 안타까워하고...

눈이 멀었음에도 불구하고 아닌 척 하는 모습에 놀라움을 금치 못했었는데...

조인성이 조승우의 아들 역이라는 건... 5년이 지난 지금에서야 비로소 알게되었지만... ^^;

역시... 조승우의 감성어린 연기...

그리고 예나 지금이나 변치않는(아~ 조금은 변했을까나... ^^;) 손예진의 미모...

예전엔 몰랐지만 나의 중학교 졸업앨범에 사진이 남아있는 지금은 톱스타 조인성의 어색한 연기...

이 작품과 연애소설을 통해...

본인의 이미지가 여성스러움으로 굳어지는 걸 싫어라한 손예진이지만...

남자들이 대개 첫사랑하면 떠올리는 청순가련한 소녀 역에 누구보다 어울린다...

그리고...

무엇보다도...

그런 캐릭터의 모습 - 남자들의 로망 - 을...

자신이 쓴 시나리오로 직접 연출한 곽재용 감독이...

너무나도 부러워져서... 나도 꼭 한 번 그렇게 해보고 싶다는 그런 생각이 들었다... ^^*

* 첨부파일은 클래식 시나리오입니다.

invalid-file

invalid-file